인공지능(AI) 확산이 청년층(15~29세)의 고용을 크게 위축시킨 반면, 50대 이상 고용은 상대적으로 증가한 것으로 나타났다.

한국은행이 30일 발표한 『AI 확산과 청년고용 위축』 보고서에 따르면, AI 노출도가 높은 업종에서 지난 3년간 청년층 일자리가 약 21만1000개 감소했으며, 이 중 약 20만8000개가 AI 노출이 높은 업종에서 발생해 전체 감소의 98.6%를 차지했다.

반면 같은 기간 50대 연령층의 일자리는 약 20만9000개 증가했으며, 그중 약 14만6000개는 AI 노출도가 높은 업종에서 늘어난 것으로 나타났다. 한국은행은 이 현상을 ‘연공편향 기술변화’로 설명했다. 경력이 적은 청년층이 주로 수행하는 정형화된 업무가 AI로 대체되기 쉬운 반면, 경력 기반의 암묵적 지식이나 대인관계·조직관리 능력이 요구되는 업무는 AI가 오히려 보완적으로 작용해 시니어 고용이 늘었다는 분석이다.

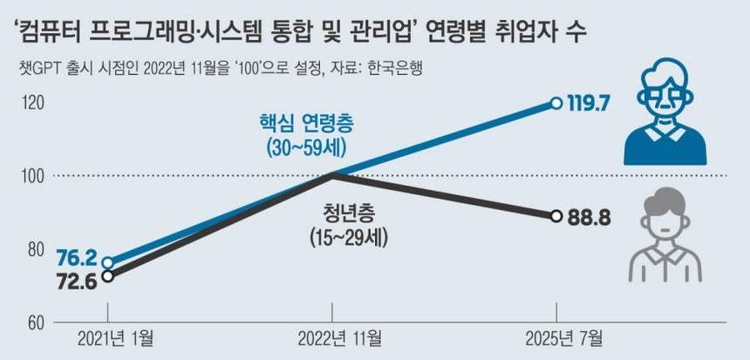

또한, 챗GPT 등 생성형 AI가 본격적으로 확산된 이후 컴퓨터 프로그래밍 및 시스템 통합·관리업의 청년 고용이 약 11.2% 감소했고, 출판업은 20.4%, 정보서비스업은 23.8% 감소한 것으로 조사됐다.

특히 청년층 내부에서도 학력 수준에 따라 AI 대체 위험이 다르게 나타났다. 한국은행 분석에 따르면, AI 활용으로 인한 업무시간 감소율은 석사 학력자(7.6%)와 4년제 대졸자(5.0%)에서 높았으며, 박사(3.7%), 전문대졸(3.4%), 고졸(0.8%)은 상대적으로 낮았다. 이는 중상위 학력층일수록 문서 작성, 분석, 설계 등 정형화된 지식노동을 수행하기 때문에 AI에 의한 대체 가능성이 더 높다는 의미로 풀이된다.

오삼일 한국은행 고용연구팀장은 “AI 확산 초기의 청년 고용 위축 추세가 앞으로 지속될지는 불확실하다”며 “기업은 청년 고용 축소로 미래 인재 파이프라인이 악화될 수 있는 만큼, 장기적으로 AI와 협업 가능한 인재 양성, 직무 재설계 등 지속 가능한 전략을 모색할 가능성이 크다”고 말했다.

한국e마케팅저널 조경선 기자 |